化粧品検定の勉強をしていると

「界面活性剤」という言葉が何度も出てきて

どうしても気になってしまいました。

シャンプーや洗顔料、乳液など

毎日使っている化粧品に

必ず入っている成分なのに

私自身、

仕組みをちゃんと理解していなかったんです。

そこで今回は

勉強中に気づいたことを整理しつつ

界面活性剤についての基本を

まとめておこうと思います。

ちょっとマニアックな内容になります。

Contents

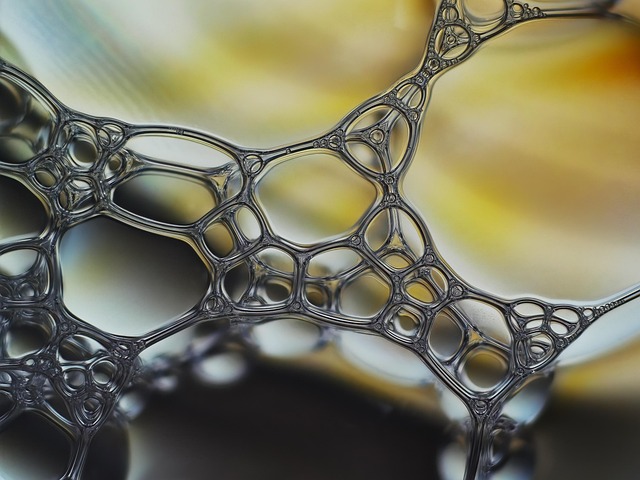

界面活性剤の基本:水にも油にもなじむ不思議な分子

界面活性剤とは、

水にも油にもなじむ不思議な分子です。

- 親水基(水になじむ部分)

- 疎水基(油になじむ部分)

水 油

↑ ↑

親水基 疎水基この二つの性質で、

界面活性剤は汚れを落としたり

水と油を混ぜたりできます。

汚れを包んで洗浄する

日常生活では

髪や肌には、皮脂や化粧品

外気の汚れなどがつきます。

これらは主に油分でできているので

水だけで洗ってもなかなか落ちません。

ここで界面活性剤の出番です。

疎水基は油にくっつき

親水基が水になじむことで、

油汚れを水の中に取り込めます。

まるで、油汚れを

「水に溶けるように包み込む、橋渡し役」

です。

水と油をくっつける(乳化)

普通なら混ざり合わない水と油も

界面活性剤があれば安定して混ざります。

たとえば、

食器洗いの洗剤での油落としや

化粧品の乳液は、

すべてこの原理で作られています。

親水基が水に、

疎水基が油にくっつくことで

両方を同時に安定させるのです。

💡イメージは、界面活性剤は

「両手に違うものを持てる友達」みたいなもの。

片手は水、片手は油を握って

両方を仲良く一緒に保つ感じです。

界面活性剤のタイプは主に4つ

界面活性剤は

水と油の両方になじむ特性を持っていますが

その性質によって大きく4つのタイプに分かれます。

- アニオン型(陰イオン型)

- 親水基にマイナス(−)の電荷を持つタイプ

- 泡立ちが良く、油汚れを落とすのが得意

- カチオン型(陽イオン型)

- 親水基にプラス(+)の電荷を持つタイプ

- 髪や肌に吸着しやすく、保護やコンディショニングに向く

- 両性イオン型(アンホ型)

- 環境によって+にも−にもなるタイプ

- 刺激が少なく、泡を安定させるのが得意

- ノニオン型(非イオン型)

- 電荷を持たず、やさしくマイルドなタイプ

- 洗浄力は控えめだが乳化や分散に優れる

この4つの特徴を抑えておくと、

「この成分はどんな働きをしているのか」

がイメージしやすくなります。

それぞれ詳しくまとめてみますね。

アニオン型(陰イオン型)の仕組み

アニオン型は、

親水基が −(マイナス)に帯電 しているのが特徴。

- 疎水基は油汚れにくっつく

- 親水基−は水中で+や極性部分の汚れを引き寄せる

- Na⁺などの陽イオンが溶けやすくする補助役

水中

↓

[ 疎水基——油汚れ ] ← 油にくっつく

|

[ 親水基− ] ← 水になじむ+汚れを引き寄せる代表例は、石鹸(脂肪酸ナトリウム)やラウリル硫酸ナトリウムです。

アニオン型は、親水基−で

油汚れをしっかりと水に取り込むため

洗浄力が強く、泡立ちも良いのが特徴です。

泡は単なる見た目ではなく、

汚れを包み込む力のサインでもあります。

日常での具体例

- 洗顔フォームの「泡立ちの良さ」=アニオン型界面活性剤の働き

- 食器用洗剤の油汚れ落ちの良さも同じ原理

- 石鹸で手を洗ったときのさっぱり感は、この−の親水基が油汚れを引き寄せてくれるおかげ

カチオン型(陽イオン型)の仕組み

カチオン型は、

親水基が +(プラス)に帯電 しています。

- 肌や髪はわずかに−に帯電しているため、自然に引き寄せられる

- 洗浄力は弱めで、主な働きは 吸着・保護

- 髪の静電気防止やツルツル感の付与に向いています

ヘアコンディショナーや

リンスに多く使われます。

髪や肌(−)

↑

[親水基+——疎水基] ← 髪や肌に吸着比喩すると、カチオン型は

「マグネットのように髪や肌に

ぴたっとくっついて保護する友達」

のようなイメージでしょうか。

両性イオン型(アンホ型)の仕組み

両性イオン型は

±両方の電荷を持つため、

環境によって+にも−にもなります。

- 特徴:低刺激、泡安定、マイルド洗浄

- 代表例:コカミドプロピルベタイン

両性イオン型は、

アニオン型とカチオン型の中間タイプ

と考えると分かりやすいです。

だから、アニオン型やカチオン型よりも

効果はマイルド。

泡を安定させたり、

肌への刺激を抑えたりする働きがあります。

比喩すると、両性イオン型は

「場の空気を読んで+にも−にもなる臨機応変な友達」

と考えるとイメージしやすいです。

泡と洗浄力の関係

ちなみに、泡って何か。

考えたことありますか?

シャンプーや洗顔で毎日見ている泡。

でも、

泡って単なる飾りや見た目の楽しさ

だけではないんです。

実は、泡は、

界面活性剤の力を目に見える形で示している存在です。

泡の中には水と油、そして

界面活性剤が絶妙なバランスで包み込まれていて

汚れを効率よく取り除く仕組みが隠されています。

- 泡=空気を界面活性剤を使って液体で包んだ状態

- 泡膜が壊れにくい=親水基と疎水基がしっかり働いている証拠

- → 油汚れを水の中に包み込む力=洗浄力

泡の中の汚れ

[疎水基——油] [親水基——水]泡立ちの良さは、汚れを落とす働きの「目に見えるサイン」と言えます。

日常のイメージ

- 泡がクリーミーな洗顔フォームは、汚れを包み込む力が強い

- 食器用洗剤の泡は、油を取り込みやすくするラッピング材のような役割

まとめ

これまでご紹介した

4つのタイプの界面活性剤は

単体で使われることもあれば

複数を組み合わせて

商品に配合されることもあります。

その結果、

シャンプーや石鹸、乳液など…

私たちが日常で使う

さまざまな製品が生まれます。

でも、一番気になるのは、

やはり肌や髪への影響だと思うんです。

界面活性剤は、

水と油を仲介したり、

汚れを取り込む力を持っていますが

すべてが「肌に良い」

というわけではありません。

実際には、

コストの理由や

製造が容易と言う理由で

界面活性剤を必要以上に多く配合していたり

より強い効果を求めて、

刺激の強いタイプを使っている商品も存在します。

そういう商品は、やはり

肌が乾燥したり

バリア機能に負担がかかることもあるんです。

だからこそ、

界面活性剤の安全性や

肌への優しさを見分けるために、

私達消費者が賢くならないといけないんですよね。

- 成分表示を確認し、アニオン型の強すぎる洗浄力に偏っていないか

- 両性イオン型やノニオン型などマイルドなタイプが配合されているか

- 洗浄力だけでなく保湿やコンディショニング成分とのバランス

こうした視点を少しでも持つことで、

単に

「泡立ちが良い」「汚れが落ちる」

だけではなく、

自分の肌に合った商品を選ぶ判断材料になります。

界面活性剤は、

決して「悪者」ではありません。

仕組みを知り、

自分の肌に合った商品を選んでいきたいですね。

お読みいただきありがとうございました。

コメントを残す